स्वतंत्रता के बाद भारत ने जहां एक ओर लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना का प्रयास किया, वहीं 1975–77 के आपातकाल ने इन मूल्यों की गंभीर परीक्षा ली। इस अवधि को भारतीय इतिहास का एक ऐसा अध्याय माना जाता है, जिसमें राज्य शक्ति का केंद्रीकरण, नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन, और सरकारी नीतियों का जबरन क्रियान्वयन प्रमुखता से देखने को मिला। विशेष रूप से संजय गांधी के नेतृत्व में चलाया गया जबरन नसबंदी अभियान, जिसे जनसंख्या नियंत्रण की आक्रामक नीति के तहत लागू किया गया, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर दूरगामी प्रभाव डाले। इसी काल में प्रस्तुत किया गया उनका पाँच सूत्रीय कार्यक्रम भी प्रशासनिक तंत्र और सामाजिक ढांचे में व्यापक हस्तक्षेप का प्रतीक बना। साथ ही, आपातकाल के दौरान राजनीतिक विरोध को दबाने, प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने और न्यायपालिका को नियंत्रित करने जैसी घटनाओं ने लोकतंत्र की आधारशिला को हिला दिया। यह लेख इन सभी पहलुओं का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है — जहां जबरन नसबंदी, जनसंख्या नीति, राजनीतिक दुरुपयोग, और सामाजिक प्रभावों को एक साथ समझने का प्रयास किया गया है।

प्रमुख बिंदु-

1. आपातकाल (1975–77) के दौरान जबरन नसबंदी अभियान और उसके सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव

2. स्वतंत्रता के बाद भारत में समेकन और पुनर्गठन में जनसंख्या नीति एवं नसबंदी अभियान की भूमिका

3. आपातकाल में संजय गांधी का पाँच सूत्रीय कार्यक्रम और उसका सामाजिक मूल्यांकन

4. आपातकाल के दौरान राज्य शक्ति का दुरुपयोग: प्रमुख घटनाएँ, लक्ष्य और नियंत्रण की विधियाँ

1. आपातकाल (1975–77) के दौरान जबरन नसबंदी अभियान और उसके सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव

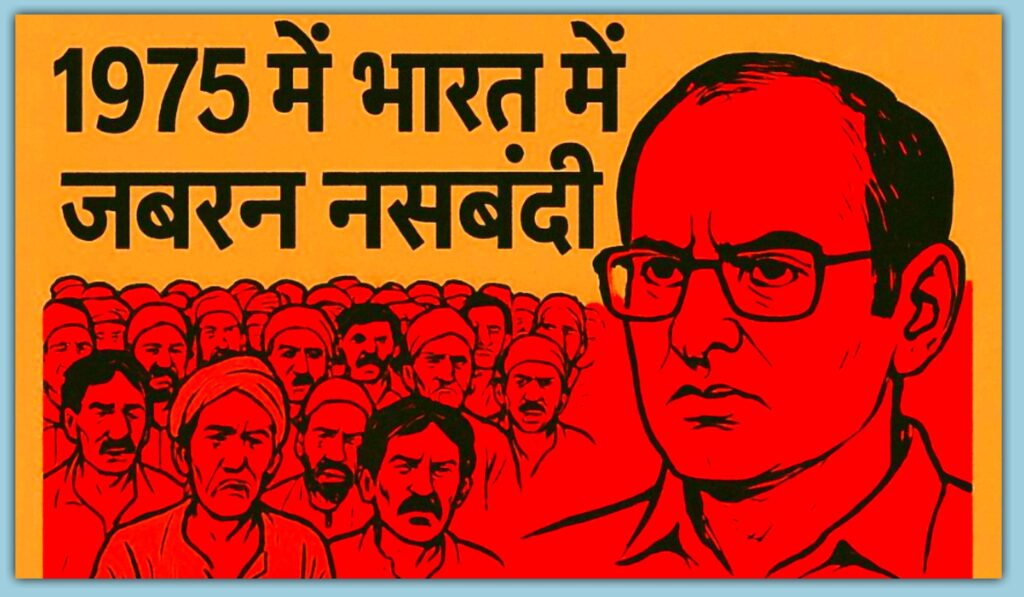

भारत में आपातकाल 1975 से 1977 तक लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक विवादास्पद और आलोचना से भरपूर अध्याय माना जाता है। इस अवधि में नागरिक अधिकारों का व्यापक हनन हुआ और कार्यपालिका की शक्ति का केंद्रीकरण देखने को मिला। इसी दौरान, सरकार द्वारा एक आक्रामक जनसंख्या नियंत्रण नीति के तहत जबरन नसबंदी अभियान चलाया गया, जिसने शासन की नैतिकता पर गंभीर प्रश्न खड़े किए।

नसबंदी अभियान की पृष्ठभूमि:

- सरकार ने जनसंख्या वृद्धि को विकास में प्रमुख बाधा मानते हुए नसबंदी (वंध्याकरण) को नियंत्रक उपाय के रूप में चुना।

- इस अभियान को संजय गांधी के प्रभाव में आक्रामक रूप से लागू किया गया, जो बिना संवैधानिक पद के शासन में अत्यधिक प्रभावशाली भूमिका निभा रहे थे।

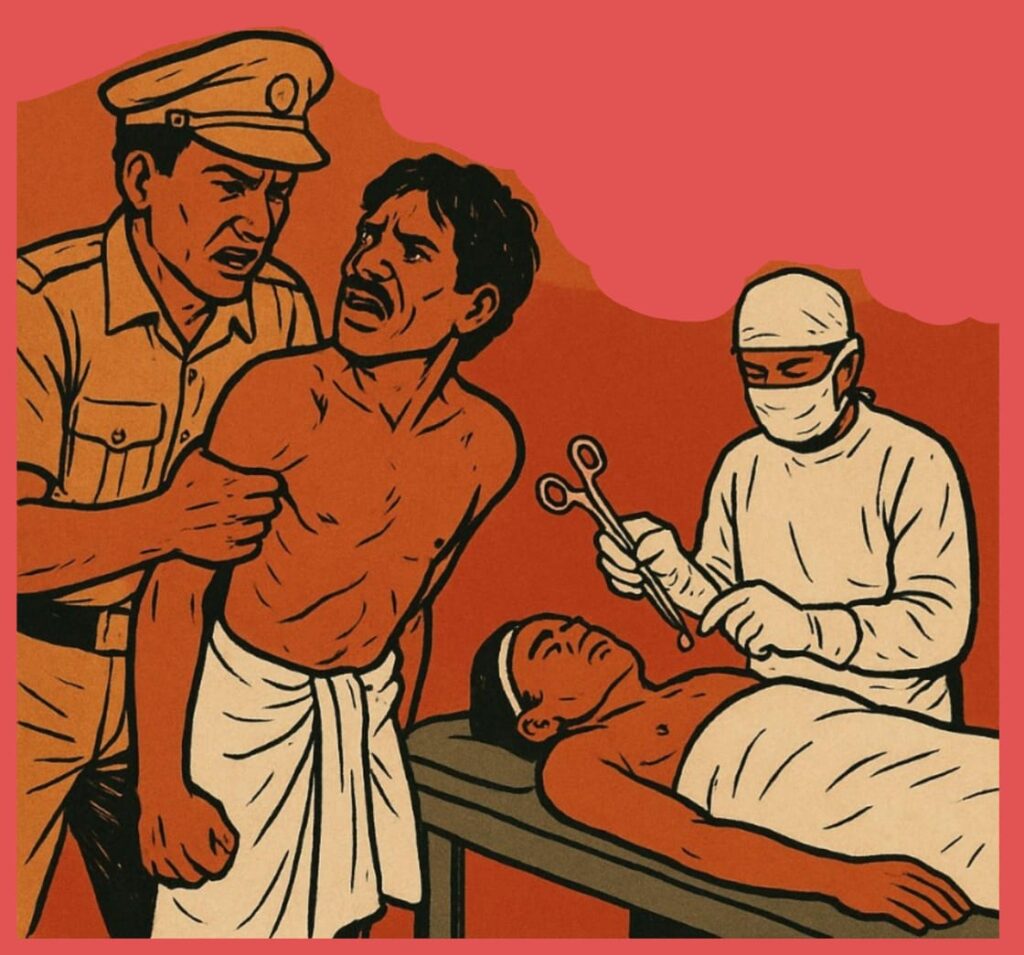

जबरन नसबंदी की प्रकृति:

- लक्ष्य आधारित नीति: राज्यों को विशिष्ट नसबंदी लक्ष्यों को पूरा करने का आदेश दिया गया।

- प्रलोभन और दंड: गरीबों को आर्थिक या भौतिक प्रलोभन दिए गए, वहीं कई को राशन, नौकरी, या आवास खोने की धमकी देकर बाध्य किया गया।

- लक्षित समूह: मुख्यतः गरीब पुरुषों को निशाना बनाया गया, विशेष रूप से ग्रामीण और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को।

- 1976 में लगभग 80 लाख नसबंदियाँ कराई गईं, जिनमें से कई बिना स्वैच्छिक सहमति के थीं।

सामाजिक प्रभाव:

- मानवाधिकारों का उल्लंघन: बिना सूचित सहमति के किए गए शल्य-क्रियात्मक हस्तक्षेप मौलिक अधिकारों के विरुद्ध थे।

- सरकारी योजनाओं पर अविश्वास: इससे परिवार नियोजन कार्यक्रम समेत कई सरकारी पहलों पर जनता का भरोसा डगमगाया।

- हाशिए पर मौजूद वर्गों का उत्पीड़न: सबसे अधिक प्रभावित वे वर्ग थे जो पहले से ही सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े थे।

राजनीतिक प्रभाव:

- जनता पार्टी का उदय: 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी और कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, और जनता पार्टी सत्ता में आई।

- लोकतांत्रिक चेतना का विस्तार: जनता में राजनीतिक जागरूकता और सत्ता के प्रति उत्तरदायित्व की भावना गहराई।

- संजय गांधी की छवि पर प्रभाव: यह अभियान उनकी राजनीतिक विरासत को भारी नुकसान पहुंचाने वाला साबित हुआ।

आपातकाल के दौरान चलाया गया जबरन नसबंदी अभियान, राज्य सत्ता के दुरुपयोग का स्पष्ट उदाहरण है, जिसमें नागरिक स्वतंत्रता और गरिमा का उल्लंघन हुआ। यह घटना आज भी लोकतंत्र की संवेदनशीलता, पारदर्शिता, और सहभागिता की आवश्यकता को रेखांकित करती है। इसने यह सिखाया कि किसी भी नीति का क्रियान्वयन मानवीय गरिमा और स्वैच्छिक भागीदारी के साथ ही होना चाहिए।

2. स्वतंत्रता के बाद भारत में समेकन और पुनर्गठन में जनसंख्या नीति एवं नसबंदी अभियान की भूमिका

1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने एक बहुविषयक समेकन और पुनर्गठन की प्रक्रिया आरंभ की, जिसमें राजनैतिक एकीकरण, प्रशासनिक संरचना का पुनर्निर्माण, और सामाजिक सुधारों का समावेश था। इसी संदर्भ में, जनसंख्या नियंत्रण नीति को भी एक विकासोन्मुख राष्ट्र-निर्माण परियोजना का हिस्सा माना गया, किंतु इसका कठोर और अलोकतांत्रिक क्रियान्वयन, विशेष रूप से 1975–77 के आपातकाल में, देश के समेकन की प्रक्रिया को झकझोरने वाला सिद्ध हुआ।

समेकन और पुनर्गठन की पृष्ठभूमि:

- 562 रियासतों का एकीकरण (सरदार पटेल, वी.पी. मेनन की भूमिका)

- States Reorganization Act, 1956 के माध्यम से भाषायी राज्यों का गठन

- पंचायती राज व्यवस्था (1959), योजना आयोग (1950), और Five Year Plans की शुरुआत

- राष्ट्रीय एकता के साथ-साथ सामाजिक समानता, साक्षरता, और जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता पर बल

जनसंख्या नीति की भूमिका:

- 1952 भारत विश्व का पहला देश बना जिसने Family Planning Programme प्रारंभ किया

- 1976 National Population Policy (Draft) में जनसंख्या को नियंत्रण में लाने हेतु अधिक आक्रामक सुझाव

- उद्देश्य आर्थिक विकास, संसाधन वितरण में संतुलन, सार्वजनिक सेवाओं की दक्षता

आपातकाल और जबरन नसबंदी अभियान:

- संजय गांधी के नेतृत्व में 1975–77 के दौरान जनसंख्या नियंत्रण को एक राज्य नियंत्रित अभियान बना दिया गया।

- नसबंदी को लक्ष्य आधारित प्रशासनिक लक्ष्य बना दिया गया — यह स्वास्थ्य सेवा न होकर एक राजनीतिक साधन बन गई।

- 80 लाख से अधिक नसबंदियाँ (1976) कराई गईं, जिनमें से कई बिना सहमति, प्रलोभन या डर के आधार पर की गईं।

- गरीबों, ग्रामीणों, और पिछड़े वर्गों को disproportionately प्रभावित किया गया।

सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव:

सामाजिक प्रभाव:

- मानवाधिकारों का उल्लंघन और व्यक्तिगत गरिमा की उपेक्षा

- सरकारी योजनाओं के प्रति अविश्वास और भय

- सामाजिक असमानता में वृद्धि: हाशिए पर खड़े वर्गों पर अत्यधिक प्रभाव

राजनीतिक प्रभाव:

- जनता पार्टी की सत्ता में वापसी (1977) और कांग्रेस की पराजय

- लोकतांत्रिक चेतना का पुनर्जागरण और राजनीतिक जवाबदेही की मांग

- संजय गांधी की राजनीतिक छवि को भारी क्षति

समेकन और नीति-निर्माण

- राष्ट्र का समेकन केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि सामाजिक सहभागिता और नैतिक शासन पर आधारित होना चाहिए।

- नीतियाँ यदि जन-संवेदनशीलता, पारदर्शिता और सहभागिता से रहित हों, तो वे समेकन को बाधित कर सकती हैं।

- राज्य की शक्ति का विवेकपूर्ण प्रयोग और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा आवश्यक है।

स्वतंत्रता के बाद भारत ने समेकन और पुनर्गठन के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की। किंतु जब यह प्रक्रिया अलोकतांत्रिक उपायों, जैसे कि जबरन नसबंदी, के द्वारा चलाई जाती है, तो यह लोकतंत्र की आत्मा और जनविश्वास दोनों को चोट पहुँचाती है। यह अनुभव भविष्य की नीतियों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी है कि विकास और अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यावश्यक है।

3. आपातकाल में संजय गांधी का पाँच सूत्रीय कार्यक्रम और उसका सामाजिक मूल्यांकन

आपातकाल (1975–77) भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक अत्यंत विवादास्पद कालखंड रहा। इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी ने एक पाँच सूत्रीय कार्यक्रम (Five-Point Programme) प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य था तेजी से सामाजिक सुधार लाना। यद्यपि इनमें कई सकारात्मक पहलू थे, किंतु इनका कार्यान्वयन अलोकतांत्रिक तरीकों से हुआ।

(i) परिवार नियोजन (Family Planning):

- जनसंख्या नियंत्रण को राष्ट्रीय विकास से जोड़ा गया।

- आपातकाल के दौरान इसे जबरन नसबंदी के रूप में लागू किया गया।

- इससे मानवाधिकारों का हनन हुआ और सरकार की छवि को नुकसान पहुँचा।

(ii) दहेज प्रथा के विरुद्ध अभियान (Anti-Dowry Campaign):

- सामाजिक कुरीति के विरुद्ध जागरूकता फैलाने का प्रयास।

- लेकिन इसे कानूनी और संस्थागत समर्थन नहीं मिल पाया, जिससे इसका प्रभाव सीमित रहा।

(iii) निरक्षरता के विरुद्ध अभियान (Campaign Against Illiteracy):

- शिक्षा को समाज सुधार का आधार माना गया।

- कुछ क्षेत्रों में वयस्क शिक्षा कार्यक्रम चलाए गए, पर संसाधनों की कमी के कारण यह अभियान व्यापक नहीं बन सका।

(iv) स्वच्छता और वृक्षारोपण (Cleanliness and Tree Plantation):

- पर्यावरणीय चेतना और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारने की पहल।

- विद्यालयों और पंचायतों के माध्यम से कुछ सकारात्मक पहलें देखी गईं।

(v) जातिवाद का उन्मूलन (Eradication of Casteism):

- सामाजिक समानता और समरसता को बढ़ावा देने का उद्देश्य।

- किंतु समाज में गहराई से व्याप्त जातीय विभाजन के कारण यह प्रयास सफल नहीं हो सका।

मूल्यांकन एवं प्रभाव:

इन कार्यक्रमों में कुछ सकारात्मक सोच और सामाजिक सुधार की भावना थी, किंतु इनका क्रियान्वयन शीर्ष-से-निचले (Top-down) ढांचे में हुआ।

जनसहभागिता और संवेदनशीलता का अभाव था।

विशेष रूप से परिवार नियोजन कार्यक्रम, संपूर्ण पहल का केंद्र बन गया, और उसकी जबरन प्रकृति के कारण यह कार्यक्रम प्रतिकूल राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया का कारण बना।

संजय गांधी का पाँच सूत्रीय कार्यक्रम भारत में त्वरित सामाजिक परिवर्तन लाने का एक प्रयास था। यद्यपि उद्देश्य सराहनीय थे, परंतु लोकतांत्रिक मूल्यों की उपेक्षा, बलपूर्वक कार्यान्वयन, और नीतिगत असंतुलन के कारण यह कार्यक्रम लंबी अवधि में असफल और अलोकप्रिय साबित हुआ। इस अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक सुधारों के लिए संवेदनशीलता, सहभागिता और संस्थागत समर्थन अनिवार्य है।

4. आपातकाल 1975-77 के दौरान राज्य शक्ति का दुरुपयोग: प्रमुख घटनाएँ, लक्ष्य और नियंत्रण की विधियाँ

25 जून 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई, जिसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर लागू किया गया। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित यह आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। इस अवधि में राज्य शक्ति का व्यापक दुरुपयोग हुआ, जिससे नागरिक स्वतंत्रता, संस्थागत स्वायत्तता और विधिक शासन पर गहरा असर पड़ा।

प्राथमिक लक्ष्य (Primary Targets):

आपातकाल के दौरान राज्य शक्ति का प्रयोग विशेष रूप से उन तत्वों के विरुद्ध हुआ जो सरकार के विरोध में थे:

- विपक्ष कांग्रेस विरोधी नेताओं को गिरफ्तार किया गया — जैसे जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई आदि। लोकतंत्र का वैकल्पिक स्वर कुचल दिया गया।

- स्वतंत्र प्रेस मीडिया को नियंत्रित करने के लिए सेंसरशिप लागू की गई; सरकार विरोधी लेखों पर रोक। इसने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को निष्क्रिय बना दिया।

- सामाजिक संगठन एवं ट्रेड यूनियन हड़तालें अवैध घोषित कर दी गईं, श्रमिक आंदोलनों को दबाया गया। यह श्रमिक अधिकारों का हनन था।

- आम नागरिक विशेष रूप से गरीब तबका — जबरन नसबंदी का प्रमुख शिकार बना। यह नागरिक गरिमा और मानवाधिकारों पर आघात था।

प्रमुख घटनाएं (Major Incidents):

- MISA के तहत गिरफ्तारी Maintenance of Internal Security Act के अंतर्गत हजारों लोगों को बिना मुकदमे के जेल भेजा गया। यह प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों का उल्लंघन था।

- प्रेस सेंसरशिप समाचार पत्रों को सेंसर के अधीन किया गया; Indian Express ने विरोध में खाली संपादकीय पृष्ठ प्रकाशित किया।

- नसबंदी अभियान (1976) संजय गांधी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर पुरुषों की जबरन नसबंदी — लगभग 80 लाख; खासकर गरीब और दलित वर्गों पर केंद्रित। यह सामाजिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत था।

- संवैधानिक संशोधन (42वाँ संशोधन) संसद की सर्वोच्चता और मौलिक अधिकारों को सीमित करने वाला यह संशोधन आपातकालीन अधिनायकवाद का कानूनी आधार बना।

प्रमुख व्यक्ति (Key Figures):

- इंदिरा गांधी आपातकाल की घोषितकर्ता और केंद्र में सत्ता का प्रमुख चेहरा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वैधानिक संकट को आपातकाल के बहाने हल किया गया।

- संजय गांधी आधिकारिक पद न होते हुए भी शक्तिशाली छाया नेता। पंचसूत्रीय कार्यक्रम और नसबंदी अभियानों के सूत्रधार।

- जयप्रकाश नारायण “सम्पूर्ण क्रांति” के अग्रणी नेता, जिन्हें सत्ता का सबसे बड़ा खतरा माना गया। उनकी गिरफ्तारी लोकतांत्रिक प्रतिरोध पर कुठाराघात थी।

- विद्या चरण शुक्ल सूचना और प्रसारण मंत्री, प्रेस सेंसरशिप लागू करने के लिए चर्चित।

नियंत्रण की विधियाँ (Control Methods):

- कानूनी दमन MISA, Defence of India Rules (DIR) जैसे कानूनों के जरिए विरोधियों की स्वतंत्रता छीनी गई।

- संवैधानिक संशोधन 42वें संशोधन के तहत कार्यपालिका को अत्यधिक शक्ति मिली और न्यायपालिका को कमजोर किया गया।

- प्रशासनिक दबाव नौकरशाही और पुलिस को दमनकारी कार्यों में लगाया गया। राजकीय मशीनरी को राजनीतिक हथियार में बदला गया।

- प्रचार और भय का वातावरण राज्य द्वारा प्रचारित संदेशों और भय का निर्माण कर जनता की असहमति को दबाया गया।

विश्लेषण:

आपातकाल एक संवैधानिक उपाय होते हुए भी इसे राजनीतिक संकट के समाधान के रूप में प्रयोग किया गया।

संस्थागत संतुलन समाप्त हो गया — कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कमजोर हुआ।

हालांकि कुछ सकारात्मक पहलुओं जैसे रेलवे समयपालन, सरकारी अनुशासन की चर्चा हुई, लेकिन यह अल्पकालिक और भय-आधारित था।

आपातकालीन दुरुपयोग भारतीय लोकतंत्र के लिए चेतावनी की घंटी था। यह सिद्ध करता है कि यदि संविधानिक शक्तियों का प्रयोग उत्तरदायित्वहीन तरीके से किया जाए, तो वह नागरिक अधिकारों के दमन और निरंकुश शासन में परिवर्तित हो सकता है। 1977 के आम चुनाव में जनता ने इस दमनकारी शासन को अस्वीकार कर यह संदेश दिया कि लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति जनता होती है, न कि शासक।

निष्कर्ष (Conclusion):

1975–77 का आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का वह दौर था, जब संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक स्वतंत्रताओं को व्यापक रूप से कुचला गया और राज्य शक्ति का दुरुपयोग चरम पर पहुंच गया। जबरन नसबंदी अभियान, संजय गांधी की अलोकतांत्रिक योजनाएँ, और प्रशासनिक दमन ने जनता के बीच भय, अविश्वास और असंतोष को जन्म दिया। यह समय हमें यह सिखाता है कि नीतिगत निर्णयों में पारदर्शिता, जन-सहमति और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन अनिवार्य है। लोकतंत्र केवल चुनाव नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व, नागरिक अधिकारों और न्यायपूर्ण शासन की प्रणाली है। आपातकाल की घटनाएँ आज भी इस बात की चेतावनी देती हैं कि किसी भी लोकतंत्र में संविधान से ऊपर कोई नहीं, और राजनीतिक स्थायित्व तभी टिकाऊ हो सकता है जब वह सामाजिक न्याय और जनभागीदारी पर आधारित हो।

अभ्यास के लिए प्रश्न –

1.आपातकाल (1975–77) के दौरान चलाए गए जबरन नसबंदी अभियान का वर्णन कीजिए। इसके सामाजिक-राजनीतिक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।

2. स्वतंत्रता के पश्चात भारत में समेकन और पुनर्गठन की प्रक्रिया में जनसंख्या नीति एवं जबरन नसबंदी अभियान की क्या भूमिका रही? सामाजिक-राजनीतिक प्रभावों सहित स्पष्ट कीजिए।

3. आपातकाल के दौरान संजय गांधी द्वारा प्रस्तुत पाँच सूत्रीय कार्यक्रम की चर्चा कीजिए तथा उसके सामाजिक प्रभावों का संक्षिप्त मूल्यांकन कीजिए।

4 आपातकाल (1975–77) के दौरान राज्य शक्ति के दुरुपयोग का विश्लेषण कीजिए। प्राथमिक लक्ष्य, प्रमुख घटनाएं, मुख्य व्यक्ति और नियंत्रण की विधियों का परीक्षण करें।

1 thought on “आपातकाल 1975: जबरन नसबंदी, संजय गांधी की नीति और लोकतंत्र पर असर”